<dfn id="0ixxo"></dfn>

圖片上這兩架從水下騰空而出的“飛機”,是兩臺分別名為“長弓1號”“長弓2號”的潛空跨介質航行器,由哈爾濱工程大學水下機器人技術國家級重點實驗室歷時一年多打造。兩款航行器分別采用了固定翼和折疊翼結構,均能夠迅速跨越水空介質,在空中穩定飛行,在水下隱蔽航行,全過程全自主,無需人工控制。

兩款航行器機翼展開后形似長弓,團隊介紹,取名時引用“會挽雕弓如滿月,西北望,射天狼。”的寓意,以此承載團隊成員報國雄心壯志。機翼展開后尺寸分別為長2.3m×翼展2m和長1.9m×翼展2.5m,不僅能在空中、水面、水下切換自如,還可負重1千克,潛深100米,通過搭載的高清攝像機與數傳電臺,完成大氣邊界層與海洋邊界層的界面觀測。

NEWS

跨介質飛行器

PART/1

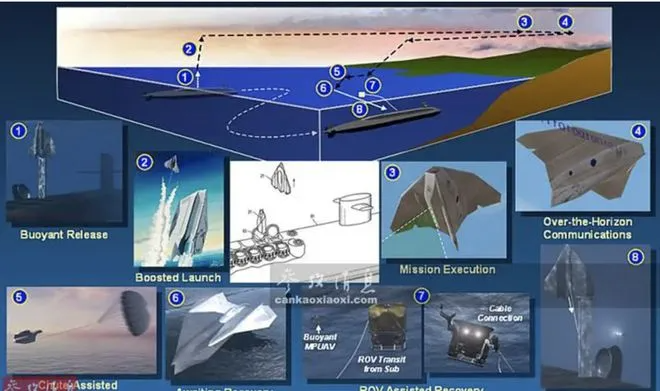

跨介質飛行器是指能夠自主適應不同介質環境,可在單一介質環境下長時間飛行并可多次跨越介質界面,在不同介質環境下保持最優性能,從而完成作戰任務的新型飛行器。該類飛行器結合了空中飛行器與水下航行器的優勢,既能實現高速巡航、機動打擊,又能實現長期續航、隱蔽突防;其作戰空間包括臨近空間、高中低空、水空交叉介質及水下空間。

NEWS

哈爾濱工程大學

PART/1

哈爾濱工程大學源自1953年創辦的中國人民解放軍軍事工程學院(哈軍工),陳賡大將為首任院長,毛澤東主席為學院頒發《訓詞》,1959年被中共中央確定為全國重點大學。1966年退出軍隊序列更名為哈爾濱工程學院。1970年在哈軍工原址以海軍工程系為主體組建哈爾濱船舶工程學院(哈船院),1978年被國務院確定為全國重點大學。1994年更名為哈爾濱工程大學(哈工程)。學校先后隸屬于第六機械工業部、中國船舶工業總公司、國防科工委,現隸屬于工業和信息化部。2007年,成為國防科工委、教育部、黑龍江省人民政府、海軍共建高校。2019年,成為工業和信息化部、教育部、黑龍江省人民政府、哈爾濱市人民政府共建高校。

負重1千克,潛深100米 潛空跨介質航行器試飛成功

2022年10月,在五常市龍鳳山水庫,隨著通信信號的消失,“長弓1號”開始了自主跨域航行之旅。40多秒后,螺旋槳劃破水面,熟悉的馬達聲傳入耳中,“長弓1號”露出水面,隨著機體內水的排出,“長弓1號”自主調整飛行姿態,迅速騰空飛離水面,以良好穩定的出水姿態完成了水-空介質跨越過程,不負眾望地在空中實現了穩定飛行。

雖然中國也有科研團隊完成了跨介質飛行器的實驗,但在此前還是屬于模型實驗,而哈爾濱工程大學完成樣機制造并且試飛成功,這于當時是全球首次,并已經具備了量產的可能性。

▲ “長弓1號”跨域姿態

▲“長弓1號”出水后空中飛行

在整個試驗過程中,“長弓1號”從出水到穩定飛行的跨介質7秒鐘最讓科研人員緊張。“空氣和水是兩種截然不同的介質,水的密度比空氣大近800倍,潛空跨介質航行器在兩種截然不同的環境介質中運行時,會受到未知的風、浪、流的聯合干擾,所受的環境外力情況和相應的動力學響應都有顯著差異。”碩士生王寶旭說。

▲ 團隊成員現場檢修 “長弓1號”

在入水初期,由于氣/水密度的差異,瞬間會產生相當大的沖擊載荷,使飛行器頭部遭受短時間、高幅值的沖擊波,沖擊波在飛行器內部傳播誘導飛 行器頭部發生塑性變形。

而入水過程中,飛行器速度較快,舵面、翼面等關鍵結構表面會產生空泡,空泡的非定常演化及潰滅會在結構表面形成復雜的壓力脈動,使結構發生顯著的動態響應;與此同時,飛行器在穿越自由表面的過程中,浸水特性發生變化, 這種變化會對結構自身的動態特性產生顯著影響。

2021年,團隊在國家自然科學基金支持下,開展潛空跨域無人航行器技術研究工作。在設計之初,團隊對潛空跨介質航行器的飛行構型方案進行了多次討論,并對多旋翼、傾轉旋翼、固定翼等構型方案的任務能力、應用前景、技術可行性等進行了綜合比對分析,最終確定了固定翼飛行構型方案。

固定翼相比其他結構,在介質跨越過程中用時更短,但研發難度更大。不同于多旋翼可以在水面上起飛,固定翼飛行器可以直接跨越水空界面,這種跨域方式并無合適的數學模型可以進行參考。

綜合水中和空中各項性能參數要求,團隊進行了無數次仿真實驗,完成了“長弓1號”“長弓2號”樣機的總體方案設計,并基于CFD技術評估了航行器空中飛行、水下航行、水-空介質跨越等過程的運動性能,驗證了兩型樣機方案的可行性。

▲“長弓1號” 跨介質出水仿真計算

既能上天也能入海的航行器并不常見,這種航行器也被業內專家認為用途廣泛,在海洋探索和開發上具有廣闊的應用前景。

讓“飛機潛水”是哈工程科研團隊的看家本領,為了能讓航行器在100米水下抗壓,團隊為航行器設計了耐壓艙,通過一枚小小的推進器作為水下動力來源,實現了飛行器在水下穩定航行。但是讓“潛器會飛”著實給團隊帶來了不小的挑戰。

▲試驗現場

技術負責人、博士生孫祥仁介紹,通常航行器為了抗壓,下潛越深,材料越重,但機身過重航行器就無法輕盈起飛,因此,團隊通過一系列手段為航行器減重。“我們不僅采用了新型的碳纖維復合材料去替代普通金屬,還在結構設計上也盡量為航行器減重,連1克重的電線我們也在斤斤計較,在設計要求下,力求將航行器總質量控制到最低。”

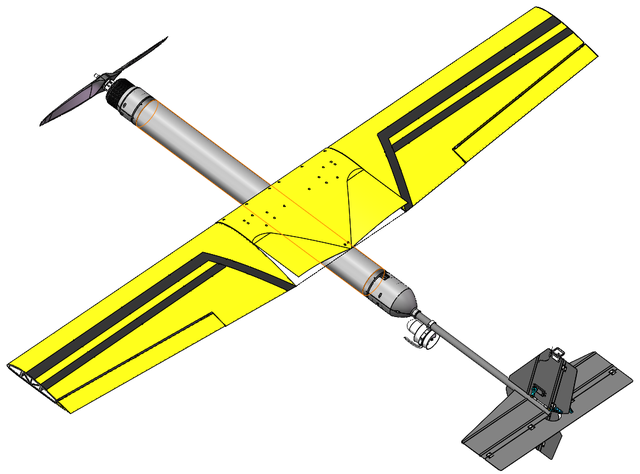

▲“長弓2號”總體設計圖

為了提高跨介質能力,團隊特別為“長弓2號”設計了折疊翼,而這也意味著航行器的穩定姿態更難以控制。為了讓“長弓2號”穩定飛行,其折疊結構更迭了9版之多。在試驗中,“長弓2號”整體出水,展開機翼,成功起飛,全程不到6秒。

▲“長弓2號”跨域姿態圖片

固定翼與折疊翼樣機雙雙成功實現跨域航行,這意味著,融合空中飛行、水面游弋、水下巡航能力于一體的跨介質航行器技術有了新的進展,業內專家評價,這種航行器用途廣泛,在海洋探索和開發方面具有廣闊應用前景。

資料來源 | 哈爾濱工程大學、北青網